Таинство исповеди

Воскресенье, 02 Март 2025 15:30«Если исповедуем грехи наши, то Он,

будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и

очистит нас от всякой неправды» (1Ин.1:9)

Исповедь: путь к внутреннему очищению и духовному росту

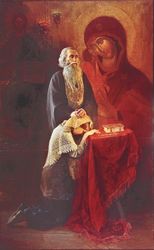

Исповедь — это добровольное признание своих грехов и просьба о прощении. В православии, исповедь является таинством, во время которого верующий кается в своих прегрешениях перед священником, выступающим в роли свидетеля и духовного наставника. Священник, в свою очередь, даёт советы, накладывает епитимию (духовное упражнение для исправления) и молится о прощении грехов кающегося.

Исповедь играет важную роль в духовной жизни верующего. Она помогает человеку:

1. Осознать свои ошибки. В повседневной жизни мы часто не замечаем своих грехов или оправдываем их. Исповедь заставляет нас остановиться, задуматься и честно взглянуть на свои поступки.

2. Раскаяться и получить прощение. Признание своих грехов — это первый шаг к их исправлению. Через исповедь человек получает возможность освободиться от груза вины и обрести душевный покой.

3. Укрепить связь с Богом. Исповедь помогает восстановить нарушенную связь с Богом, которая была повреждена грехами. Это процесс духовного очищения, который приближает человека к Божественной благодати.

4. Получить духовное руководство. Священник, выслушивая исповедь, может дать ценные советы, которые помогут человеку избежать повторения грехов в будущем.

Как подготовиться к исповеди?

Подготовка к исповеди — это важный этап, который требует искренности и внутренней работы. Вот несколько шагов, которые помогут подготовиться к этому таинству:

1. Самоанализ. Перед исповедью необходимо тщательно проанализировать свои поступки, мысли и слова. Можно вспомнить, какие заповеди были нарушены, и в чём именно заключаются грехи.\

2. Искреннее раскаяние. Исповедь должна быть искренней. Важно не просто перечислить грехи, но и почувствовать сожаление о содеянном.\

3. Намерение исправиться. Исповедь — это не только признание грехов, но и обещание изменить свою жизнь. Важно иметь твёрдое намерение больше не повторять ошибок.

4. Молитва.Перед исповедью можно помолиться, попросив у Бога помощи в осознании своих грехов и сил для их исправления.

Почему нужно исповедоваться в присутствии священника, а не просто попросить прощения у Бога?

Почему нужно исповедоваться в присутствии священника, а не просто попросить прощения у Бога?

Грех – это грязь, так вот, исповедь есть баня, омывающая душу от этой грязи духовной. Грех есть яд для души, так вот, исповедь есть лечение отравленной души, очищение ее от яда греха. Баню принимать посреди улицы человек не будет, от отравления на ходу не излечится: для этого нужны соответствующие учреждения. В данном случае таким богоустановленным учреждением является Святая Церковь. Спросят: «Но почему нужно исповедоваться именно в присутствии священника, в обстановке именно церковного таинства? Разве Бог не видит моего сердца? Если я сделал плохо, согрешил, но вижу это, стыжусь этого, прошу у Бога прощения - разве этого недостаточно?» Но, друг мой, если, к примеру, человек упал в болото и, выбравшись на берег, стыдится того, что весь в грязи, разве этого достаточно, чтобы стать чистым? Разве одним чувством отвращения он уже омылся? Чтобы смыть грязь, нужен внешний источник чистой воды, а чистая омывающая вода для души и есть благодать Божия, источник, откуда изливается вода, Церковь Христова, процесс омовения - Таинство Исповеди.

Подобную же аналогию можно провести, если смотреть на грех как на болезнь. Тогда Церковь - это больница, а исповедь - лечение болезни. Причем саму исповедь в этом примере можно рассматривать как операцию по удалению опухоли (греха), а последующее за ней причастие Святых Даров - Тела и Крови Христовых в Таинстве Евхаристии как послеоперационную терапию по заживлению и восстановлению организма (души).

Как легко нам бывает простить кающегося, как необходимо нам самим каяться перед теми, кого мы обидели!.. Но не тем ли нужнее наше покаяние перед Богом - Отцом Небесным? Такого моря грехов, как перед Ним, мы не имеем ни перед одним человеком.

Как происходит Таинство Покаяния?

Как происходит Таинство Покаяния?

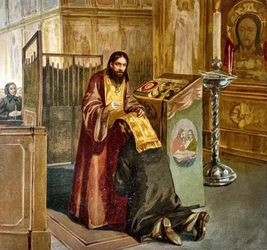

Чинопоследование исповеди: начало обычное, иерейские молитвы и обращение к кающимся «Се чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое…», собственно исповедь. По окончании исповеди священник возлагает край епитрахили на голову кающемуся и читает разрешительную молитву. Кающийся целует Евангелие и крест, лежащие на аналое.

Хотя, как уже говорилось, исповедоваться можно в любой обстановке, но общепринятой является исповедь в храме перед богослужением или в специально назначенное священником время (в особых случаях, например, для исповеди больного на дому, нужно индивидуально договориться со священнослужителем).

Обычное время совершения исповеди перед Божественной литургией. Обычно исповедуют и на вечернем богослужении, иногда устанавливают особое время. Узнать о времени исповеди желательно заранее.

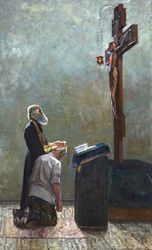

Как правило, священник исповедует перед аналоем (Аналой – столик для церковных книг или икон с наклонной верхней поверхностью). Пришедшие на исповедь становятся друг за другом перед аналоем, где исповедует священник, но на некотором расстоянии от аналоя, чтобы не мешать чужой исповеди; стоят тихо, слушая церковные молитвы, сокрушаясь в сердце о своих грехах. Когда настанет их очередь подходят к исповеди.

Подойдя к аналою, склони голову; при этом можно и стать на колени (по желанию; но в воскресные дни и великие праздники, а также от Пасхи до дня Святой Троицы коленопреклонения отменяются). Иногда священник покрывает главу кающегося епитрахилью (Епитрахиль - деталь облачения священника - вертикальная полоса ткани на груди), молится, спрашивает, как зовут исповедника и что он желает исповедать пред Богом. Здесь кающийся должен исповедать, с одной стороны, общее осознание своей греховности, особо называя наиболее свойственные ему страсти и немощи (например: маловерие, сребролюбие, гневливость и т. п.), а с другой стороны, назвать те конкретные грехи, которые он за собой видит, и особенно те, которые как камень лежат на его совести, например: аборты, оскорбления родителей или близких, воровство, блуд, привычка к мату и богохульству, несоблюдение заповедей Божиих и церковных установлений, и т. п., и т. п.

Священник, выслушав исповедь, как свидетель и ходатай пред Богом, задает (если считает нужным) вопросы и говорит наставление, молится о прощении грехов кающегося грешника и, когда видит искреннее раскаяние и стремление к исправлению, читает «разрешительную» молитву.

Само Таинство прощения грехов совершается не в момент чтения «разрешительной» молитвы, а всей совокупностью чинопоследования исповеди, однако «разрешительная» молитва является как бы печатью, удостоверяющей совершение Таинства.

Итак исповедь совершена, при искреннем раскаянии грех Богом прощен.

Прощеный грешник, перекрестясь, целует крест, Евангелие и берет у батюшки благословение.

Взять благословение - это попросить священника его иерейской властью ниспослать укрепляющую и освящающую благодать Святого Духа на себя и на свои дела. Для этого нужно сложить руки ладонями вверх (правую на левую), склонить голову и сказать: «Благослови, отче». Священник крестит человека знаком священнического благословения и кладет свою ладонь на сложенные ладони благословляемого. Следует приложиться устами к руке священника не как к руке человеческой, но как к образу благословляющей десницы Подателя всех благ Господа.

Все ли грехи прощаются в Таинстве Покаяния, или только названные?

Все ли грехи прощаются в Таинстве Покаяния, или только названные?

«…если человек не утаивает грехи сознательно, если исповедь приносится им искренне, чистосердечно, с намерением исправиться, ему прощаются все грехи: и те, которые он назвал, и те, о которых забыл, и те, которые он сам в себе не замечает. Однажды на лекции в Московской духовной семинарии я высказал эту мысль о том, что грехи на исповеди или все прощаются, или все не прощаются, а третьего (то есть какого-то частичного, неполного прощения) не дано. Один семинарист очень резко возразил мне, сказав, что он «поднимет творения всех Святых Отцов», чтобы доказать обратное, а именно, что прощаются только названные на исповеди грехи. Он полгода работал в библиотеке, а потом пришел ко мне и сказал: «Вы были правы: прощаются все грехи».

Но, как уже было сказано, условием полного прощения является чистосердечность и искренность исповеди, решимость исправиться и начать новую жизнь. Если человек на исповеди утаивает грехи, или если вся его исповедь сводится к пустой формальности, или если он говорит лишь о грехах прочих людей, в таком случае таинство профанируется. Иначе говоря, Таинство в таком случае вовсе не происходит, потому что не происходит в человеке та перемена ума, которая должна сопутствовать исповеди».

Митрополит Иларион Алфеев

Как часто нужно исповедоваться?

Минимально перед каждым Причастием (по церковным канонам верные причащаются не чаще раза в сутки и не реже раза в 3 седмицы), максимальное число исповедей не установлено и оставлено на усмотрение самого христианина.

При этом следует помнить, что покаяние - это желание переродиться, оно не начинается исповедью и не заканчивается ей, это дело всей жизни. Поэтому Таинство и называется Таинством Покаяния, а не «Таинством перечисления грехов». Покаяние в грехе состоит из трёх этапов: Покаяться в грехе, как только его совершил; вспомнить о нем на исходе дня и вновь попросить у Бога за него прощения; исповедать его и получить разрешение от грехов в Таинстве Исповеди.

Как увидеть свои грехи?

Сначала это не сложно, но при регулярном Причащении, а соответственно и исповеди это становится всё более затруднительно. Нужно просить об этом Бога, ведь видение своих грехов - это дар Божий. Но нужно быть готовым к искушениям, если Господь исполнит нашу молитву. Одновременно полезно читать жития святых и изучать Заповеди Божии.

Может ли священник не принять исповедь?

Апостольские Правила (52-е правило) «Если кто, епископ или пресвитер, обращающегося от греха не примет, да будет извержен из священного чина. Ибо [он] опечаливает Христа, сказавшего: радость бывает на небесах об одном кающемся грешнике (Лк.15:7)».

Отказать в исповеди можно, если её, по сути, нет. Если человек не раскаивается, не считает себя виноватым в своих грехах, не желает примиряться с ближними. Также не могут получить разрешение от грехов некрещёные и отлучённые от церковного общения.

Также существует ещё несколько причин: Кающиеся, которых нельзя разрешить.

Можно ли исповедоваться по телефону или письменно?

В Православии нет традиции исповедовать грехи по телефону или через интернет, тем более, что это нарушает тайну исповеди.

Следует также иметь в виду, что больные могут пригласить священника домой или в лечебницу.

Те, же, кто уехал в дальние страны, не могут себя этим оправдывать, ведь отпадение от Святых Таинств Церкви - это их выбор и профанировать Таинство ради этого неуместно.

Какие права есть у священника по наложению епитимии на кающегося?

Какие права есть у священника по наложению епитимии на кающегося?

Канон 102 Трулльского Собора требует, чтобы епитимья назначалась на тот срок, в течение которого духовник мог бы следить за этим духовным чадом. Если же христианин получил епитимью выше сил и не может её нести, то ему следует обратиться к архиерею за разрешением от епитимии.

Мнение о том, что любой священник может разрешить от епитимии, наложенной другим священником, противоречит церковному праву. Такая власть есть только у архиерея. Разрешить запрещенного не может никто другой, кроме запретившего, исключая случаи смерти запретившего, а также смертельной болезни кающегося.

Над окончившим епитимию читается «Молитва над разрешаемым от запрещения», которой он освобождается от неё и вводится в общение с Церковью.

***

После Исповеди часто ли вы Бога благодарили за то, что Он простил вам грехи? …А ведь это такой дар! Человеку Господь дал прощение грехов просто так, задаром, а мы говорим»: «Он так и должен, так и обязан». Это неправильно. За всё надо благодарить.

Священник Даниил Сысоев

Говорят, человеку: «Пойди на исповедь», а он отвечает: «А чего идти, я всё равно буду грешить. Какой смысл…?

Это уже не норма, это духовная аномалия, когда человек сидит в грехе и не хочет его оставлять. Это очень пагубное состояние души человека, вывих в его взглядах на жизнь.

Не исключено, что грешник таким образом оправдывает свою привязанность к греху. Жизнь во грехе устраивает такого человека, поэтому с интеллектуальной точки зрения он оправдывает свои греховные поступки.

Именно поэтому наш ум Святые Отцы называли лжеименным разумом. Т.е. он призван видеть истину, призван к ней стремиться, но настолько опутан в духовном смысле страстями, что идёт на поводу у порока, греха, который живёт в духе. И оправдывает свои грехи даже богословскими рассуждениями.

архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий

Исповедь — это не просто религиозный обряд, а мощный инструмент для внутреннего преображения. Она помогает человеку осознать свои слабости, раскаяться в них и начать путь к духовному росту. Независимо от того, являетесь ли вы глубоко верующим или просто ищете способ улучшить свою жизнь, исповедь может стать важным шагом на пути к гармонии и внутреннему миру.